Beitrag zu:

Krise der Demokratie – Wahrheit oder Mythos (2015). Jahrestagung der Akademie forum masonicum e.V. in Hannover, Samstag, den 14. November 2015 in Zusammenarbeit mit der Loge “Wilhelm zur deutschen Treue”

Krisendiagnosen der Demokratie sind so alt wie diese selbst. Wie ein unzerreißbarer Faden ziehen sie sich durch das philosophische und politische Denken des Abendlandes. [ref]Einleitung und Schluss des Artikels gehen auf ein Essay von mir in der FAZ zurück. Vgl. Merkel: Krise? Krise!, in: FAZ 5.5.2013[/ref] Sie begleiten die Anfänge der lokalen Demokratie Athens, inspirieren das Denken von Liberalen und Sozialisten in der Herausbildung der nationalstaatlichen Repräsentativdemokratien des 19. Jahrhunderts und liefern die melancholische Hintergrundmelodie zur Demokratie in Zeiten der Globalisierung. Es sind die vornehmsten Namen der europäischen Geistesgeschichte, die sich mit Kritik und Krisendiagnosen der Demokratie verbinden: Platon, Aristoteles, Hobbes, Tocqueville, Marx, Weber. Der Chorus der Krisendiagnostiker hat sich aber besonders seit Beginn der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu einer dauerhaften Formation gruppiert. Der linke wie der rechte Flügel sind prominent besetzt: Jürgen Habermas (u.a. 1973), Claus Offe (u.a. 1972; 1979; 2003; 2011), Wolfgang Streeck (u.a. 2013), Samuel Huntington (1975; 2004) – um nur einige beeindruckende Namen zu nennen. Numerisch wie auch theoretisch-qualitativ wird die Debatte dennoch stärker von „linken Theoretikern“ beherrscht.

Im Jahr 2004 erschien ein kleines Buch mit dem Titel Postdemokratie. Colin Crouch, sein Verfasser, argumentiert darin, dass der „demokratische Moment“, der sich in den Vereinigten Staaten von Amerika noch vor und in Westeuropa unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltet habe, erloschen sei. Die entwickelten Länder näherten sich dem Stadium der „Postdemokratie“ an, die viele vordemokratische Züge trage. Der Begriff hat in der veröffentlichten Meinung des Westens Karriere gemacht. Er gehört wie die Krisenrhetorik ganz allgemein längst zum Alltag und hat sich zu einem anschwellenden Rauschen verdichtet. Die hörenswerten Töne dazwischen sind keineswegs so einfach von der Kakophonie zu unterscheiden.

Dennoch lohnt es sich, genauer hinzuhören. Als politisches Ordnungssystem ist die Demokratie zwar normativ ohne überzeugende Alternative, [ref]Dies ist nicht erst der Fall nach 1989 (Ende des Sowjetkommunismus) oder 1945 (Ende des Faschismus). Das gilt in Bezug auf die drei demokratischen Grundprinzipien Freiheit, Gleichheit und Herrschaftskontrolle normativ für das ganze 20. Jahrhundert; und gilt heute auch gegenüber den aufstrebenden (undemokratischen) „Modellregimen“ Singapurs oder Chinas.[/ref] realiter aber immer wieder erheblichen Herausforderungen und Gefährdungen ausgesetzt. Herausforderungen oder Gefährdungen führen aber keineswegs automatisch in die Krise. Ob sie sich als Krise der Demokratie manifestieren, hängt von der Handlungs- und Wandlungsfähigkeit demokratischer Institutionen, Verfahren und Kulturen ab. Die Schweiz unterscheidet sich zwar von Griechenland, Deutschland von Italien, Polen von Ungarn, Australien von den USA. Ob es aber nicht auch ,systemische‘ Gemeinsamkeiten der Krisenbetroffenheit und der Reaktions(un)fähigkeit gibt, muss in einer vergleichenden Analyse geprüft werden (vgl. Merkel et al. 2014).

Dennoch lässt sich fragen: Ist die Krise der Demokratie eine Erfindung komplex denkender, aber empirieferner Theoretiker, die zudem einem normativ überzogenen Demokratieideal folgen? Oder bleiben die empirischen Analysen zu sehr einer Teildiagnostik verhaftet, die sich positivistisch mit der Oberfläche von Umfragedaten und Wähleranalysen zufrieden gibt, ohne die tieferen Krisenphänomene zu erkennen, die sich gerade aus der kumulierenden Wirkung einzelner Krisenphänomene ergeben? Zur Beantwortung dieser Fragen soll der Beitrag in folgende Argumentationsschritte gegliedert werden:

- Welches Demokratiekonzept soll als Referenzsystem dienen?

- Wie lässt sich der Begriff der Krise präziser fassen, als dies bisher in der Debatte gelungen ist?

Um nicht in die Falle einseitiger Verabsolutierung selektiver Krisenphänomene zu verfallen, sollen fünf Teilbereiche und ihre jeweils zentralen Demokratiefunktionen näher betrachtet werden:

- Wahlen: Legitimation

- Politische Rechte: Beteiligung

- Bürgerrechte: Schutz

- Horizontale Gewaltenverantwortlichkeit: Kontrolle

- Effektive Regierungsgewalt: Regieren

1. Demokratie: Ein umstrittener Begriff

Der Demokratiebegriff ist umstritten: Konservative, liberale, soziale, pluralistische, elitäre, dezisionistische, kommunitaristische, kosmopolitische, republikanische, deliberative, partizipative, feministische, kritische, postmoderne oder multikulturalistische Demokratie bilden nur die Spitze eines begrifflichen Eisbergs (vgl. u.a. Schmidt 2010; Lembcke/Ritzi/Schaal 2012). Vereinfacht lassen sich drei Gruppen von Demokratietheorien unterscheiden: die minimalistische, die mittlere und die maximalistische Theorie.

1.1 Das minimalistische Modell

Minimalisten wie der einflussreiche Ökonom und Demokratietheoretiker Joseph A. Schumpeter (1950) gehen davon aus, dass freie, gleiche und geheime Wahlen nicht nur der Kern der Demokratie, sondern diese selbst sind. Über Wahlen, so das marktanaloge Demokratiemodell Schumpeters, können die politischen Unternehmer – etwa Parteien – ihre programmatischen Produkte anbieten, die von den Wählern nachgefragt, geprüft, ausgewählt oder verworfen werden. Das Angebot mit der höchsten Nachfrage bekommt den Zuschlag und damit das Recht auf Zeit, die Präferenzen und Interessen der Wähler zu repräsentieren. In regelmäßiger Wiederkehr haben die Repräsentierten die Möglichkeit, die Repräsentanten für die zurückliegende Legislaturperiode zur Verantwortung (accountability) zu ziehen und sie je nach Beurteilung wieder zu wählen – oder abzuwählen. Der Wesenskern der Demokratie wird damit von den Minimalisten, die sich selbst gern als Realisten bezeichnen, bewusst auf die „vertikale Verantwortlichkeit“ zwischen Regierten und Regierenden begrenzt (ebenso: Przeworski 2010).

Für eine Analyse reifer Demokratien taugen die minimalistischen Konzepte nicht. An der wettbewerbsorientierten Auswahl der Regierenden allein lässt sich nur wenig über die Spezifika bestimmter Demokratien erkennen. Es können kaum Aussagen getroffen werden, welche demokratische Qualität eine Demokratie hat, ob sie stabil oder instabil ist oder sich in der Krise befindet (Merkel 2014b). Minimalistische Demokratietheorien taugen für Large-N-Analysen, wo eine einfache, keineswegs immer erfolgreich gezogene Trennlinie [ref]Auch wenn die Grenze zwischen Autokratie und Demokratie allein über allgemeine, freie und faire Wahlen gezogen wird, ist insbesondere der Fairnessbegriff komplexer und lässt sich nur über Indikatoren erschließen, die ihrerseits keineswegs eindeutig zu bewerten sind.[/ref]zwischen Demokratie und Autokratie, die Welt der politischen Systeme in zwei Lager aufteilt. Demokratie versus Autokratie dienen dann meist als unabhängige, also erklärende Variablen (Explanans) für die abhängige Variable (Explanandum), so z.B. welches politisches Regime mit mehr Wachstum, Gleichheit oder Kriminalität korreliert.

1.2 Maximalistische Theorien

Maximalisten beziehen die Output- und Outcome-Dimension, d. h. Politikentscheidungen und Ergebnisse, als systemische Leistungsperformanz in ihre Demokratiedefinition mit ein. Darunter zählen sie Kollektivgüter wie die innere und äußere Sicherheit, ökonomische Wohlfahrt, sozialstaatliche Garantien und die erkennbare Fairness in der Verteilung von Grundgütern, Einkommen, sozialer Sicherung und Lebenschancen. Insbesondere die Vermeidung extremer Ungleichheiten bei der Verteilung von Einkommen, Primär- wie Sozialgütern steht im Mittelpunkt. Denn erst die „soziale Demokratie“ sichere das politische Gleichheitsprinzip. Für eine solche Position standen der Sozialdemokrat Eduard Bernstein (1902[1899]), der Weimarer Staatsrechtler Hermann Heller (1934), der britische Sozialstaatstheoretiker Thomas H. Marshall (1950) und steht heute Thomas Meyer (2005). In der Demokratiediskussion Lateinamerikas war und ist soziale Gerechtigkeit stets ein zentraler Topos. Das liegt auch daran, dass es dort der Demokratie – anders als im Europa des 20. Jahrhunderts – kaum gelungen ist, die extreme sozioökonomische Ungleichheit zu mildern.

Kritisch mag man hier einwenden, dass manche dieser Output-Leistungen und Politikergebnisse nicht unbedingt demokratiespezifisch seien. Sie könnten durchaus auch von Diktaturen erbracht werden: Man denke an das Wirtschaftswachstum in China und Vietnam, die wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt in der weichen Autokratie Singapur oder die sozioökonomische Gleichheit in Kuba. Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist es problematisch, die Output– oder gar Outcome-Dimension direkt in die Definition der Demokratie miteinzubeziehen. [ref]Thomas Meyer (2005) ist hier eine Ausnahme; er geht auf der Basis von universellen UNO-Deklarationen von der Gleichberechtigung politischer und sozialer Rechte aus. Auch vermag er empirisch zu zeigen, dass je besser soziale Rechte garantiert werden, je geringer die Ungleichheit ist, die Qualität der Demokratie umso höher ist.[/ref]

Maximalistische Theorien finden sich kaum in der empirischen Demokratieforschung. Der Grund liegt zum einen in ihrer komplexen Operationalisierung, zum anderen aber auch in einer gewissen angelsächsischen Abneigung gegenüber zu opulenten Demokratiekonzepten. Wenn aber Theorien im Allgemeinen und Demokratiekonzepte im Besonderen nicht über regionale Kulturen der Wissenschaft und Politik „hinweg reisen“ können, begrenzen sie sich in ihrer Wirksamkeit im globalen Wissenschaftsdiskurs. Beides spricht gegen die normativ anspruchsvollen maximalistischen Demokratietheorien für die vergleichende Demokratieforschung. Lässt man zudem den „sozialen“ Output außerhalb des Demokratiekonzepts, kann sie sehr wohl als unabhängige Variable für Qualitätstest von Demokratien verwendet werden (vgl. u.a.: Merkel/Giebler 2009).

1.3 Das mittlere prozeduralistische Modell

Die Vertreter des mittleren Demokratiekonzepts halten das minimalistische Verständnis der Demokratie für dünn, unterkomplex und normativ wie analytisch für unzureichend. Sie fügen dem unbestrittenen demokratischen Kernbereich der allgemeinen, gleichen, freien und fairen Wahlen die Sphären des Rechtsstaats und der horizontalen Gewaltenkontrolle hinzu (u.a. O‘Donnell 1998). Denn erst die Einbettung freier Wahlen in garantierte Menschen-, Grund- und Bürgerrechte, die demokratisch legitimierte Genese gesamtgesellschaftlich verbindlicher Normen und die wechselseitige Verschränkung und Kontrolle von Exekutive, Legislative und Judikative machen formal demokratische Wahlen auch wirklich „democratically meaningful“ (Beetham 1994: 30). Mit Jürgen Habermas (1992) postulieren die Vertreter eines solchen, vornehmlich auf Verfahren fokussierenden Modells der rechtsstaatlichen Demokratie eine unverzichtbare „Gleichursprünglichkeit“ von zivilen Schutz- wie politischen Beteiligungsrechten. Der Rechtsstaat ist für sie nicht eine Randbedingung der Demokratie, sondern eines ihrer integralen Elemente. Erst wenn die rechtsstaatliche Verbriefung ziviler Schutzrechte garantiert ist, können die Bürger sich frei und gleich an den politischen Geschäften beteiligen.

Bei allen erheblichen Unterschieden ist dem minimalistischen und dem mittleren Konzept der Demokratie gemeinsam die Beschränkung auf Normen, Prinzipien und Verfahren, die dem demokratischen Entscheidungsprozess zugrunde liegen. Beide Konzepte wollen nicht die Output-Dimension, d.h. die Entscheidungen des demokratischen Systems und ihre Folgen (outcomes) mit aufnehmen. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept der ‚embedded democracy‘ (Merkel/Puhle et al. 2003; Merkel/Puhle et al. 2005) entwickelt worden. Diese eingebettete Demokratie, die Rechtsstaat und Demokratie synthetisch und „gleichursprünglich“ miteinander verbindet, soll das demokratische Referenzkonzept in dieser Analyse sein.

1.4 Die eingebettete Demokratie (embedded democracy)

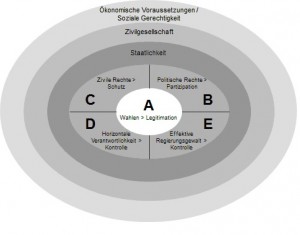

Im Sinne einer rechtsstaatlichen Demokratie wird die embedded democracy aus fünf Teilregimen konstituiert: dem demokratischen Wahlregime (A), dem Regime politischer Partizipationsrechte (B), dem Teilregime bürgerlicher Freiheitsrechte (C), der institutionellen Sicherung der Gewaltenkontrolle (horizontal accountability) (D), sowie der Garantie, dass die effektive Regierungsgewalt der demokratisch gewählten Repräsentanten de jure und de facto gesichert ist (E). Diese fünf Teilregime erfüllen bestimmte Funktionen im Gesamtsystem Demokratie. Die jeweiligen Hauptfunktionen sind für das:

- Teilregime A, Wahlen: Die Legitimationsfunktion (bei der Auswahl der Repräsentanten)

- Teilregime B, Politische Rechte: Partizipations- und Repräsentationsfunktion

- Teilregime C, Zivile Rechte: Schutzfunktion (für Individual- und Minderheitenrechte)

- Teilregime D, Horizontale Verantwortlichkeit: Kontrollfunktion (wechselseitig unter den Gewalten)

- Teilregime E, Effektive Regierungsgewalt: Regierungsfunktion (legitimes Regieren

Das Konzept der eingebetteten Demokratie folgt der Idee, dass diese fünf Teilregime doppelt eingebettet sind: intern, indem die einzelnen Teilregime der Demokratie durch die jeweilige spezifische Interdependenz und Independenz ihren normativen und funktionalen Bestand sichern; extern, indem die Teilregime der Demokratie durch Ringe ermöglichender Bedingungen der Demokratie eingebettet und gegen externe wie interne Schocks und Destabilisierungstendenzen geschützt werden. Je flexibler die fragile Balance zwischen Interdependenz und Independenz innerhalb der internen Einbettung gewahrt ist und je dicker die externe Einbettung, umso höher sind Qualität und Stabilität einer Demokratie.

Jedes der fünf Teilregime ist spezifischen internen und externen Herausforderungen ausgesetzt. Es hängt von der ‚Krisenverarbeitungskapazität‘ jedes einzelnen Teilregimes und seiner Inter- und Independenz innerhalb der gesamten eingebetteten Demokratie ab, ob ein Bereich von einer Krise infiziert wird und inwieweit sich der jeweilige „Krisenvirus“ über die Teilregimegrenzen hinaus ausbreiten kann.

Abbildung 1: Die eingebettete Demokratie (Quelle: eigene Darstellung)

2 Krise: Diagnose eines diffusen Begriffs

Für die Konzeptualisierung der Demokratie gibt es keinen Konsens, sondern unterschiedlich anspruchsvolle Konzepte, die die Zahl, den Umfang und die Grenzen der zugehörigen Institutionen und Verfahren verschieden definieren. Dennoch lassen sich die jeweiligen einzelnen Konzepte meist klar bestimmen. Dadurch behalten sie ihre je eigene analytische Substanz. Gleiches lässt sich zum Begriff der Krise nicht sagen. Er wird geradezu inflationär in Soziologie und Politikwissenschaft verwendet und dennoch nur selten definiert oder gar operationalisiert. Ungelöst ist insbesondere die Frage, wann eine Krise beginnt und wann sie endet. Grenzlinien zwischen dem Normalzustand der Demokratie und ihrer Krise werden nicht präzisiert. Die Frage, ob Teilverschlechterungen der Demokratie mit jenen Bereichen verrechnet werden dürfen, in denen Demokratiezugewinne zu verzeichnen sind, wird ebenfalls negiert.

„Krisis“ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutete zunächst die Meinung, Beurteilung, aber auch die Entscheidung. Bald wurde der Begriff jedoch präzisiert und bezeichnete von da an Unsicherheit, bedenkliche Lage, Zuspitzung, Entscheidung, Wendepunkt. „Der Begriff forderte harte Alternativen heraus: Recht oder Unrecht, Heil oder Verdammnis, Leben oder Tod. Der medizinische Sinn dominierte […] fast ungebrochen in die Neuzeit hinein.“ (Kosselleck 1973: 617) Seit dem 17. Jahrhundert erfolgte seine metaphorische Ausdehnung in die Politik, Psychologie, Ökonomie und Geschichte (Kosselleck 1973).

Seitdem hat der Begriff der Krise in nahezu alle ökonomischen, sozialen, politischen und persönlichen Bereiche des Lebens Einzug gehalten. Der Begriff beginnt zu schillern und wird zum Schlagwort. Selbst in den auf Präzision bedachten Wirtschaftswissenschaften gibt es kein klares oder unumstrittenes Konzept der Krise. Meist wird von einer deutlich negativen Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums gesprochen. Am deutlichsten sind Konjunkturkrisen definiert, die als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativen Wirtschaftswachstum bestimmt werden. Aber auch andere makroökonomische Variablen können wirtschaftliche Krisen definieren wie Inflation, Beschäftigung, Kapital- und Handelsströme. Ab welchem Schwellenwert eine Krise in diesen Wirtschaftssektoren beginnt, ist umstritten. Die Definition einer allgemeinen Wirtschaftskrise ist weder in ihren qualitativ noch quantitativen Dimensionen bestimmt. Auch ihre Ursachen werden häufig unterschiedlich gesehen, wie aus dem anhaltenden Paradigmenstreit zwischen Angebotsökonomik und Nachfragetheorie belegt wird. In den politischen Diskursen hat der Krisenbegriff völlig die analytischen Konturen verloren und ist zum banal-ubiquitären Allerweltswort geworden. „Die alte Kraft des Begriffs, unüberholbare, harte und nicht austauschbare Alternativen zu setzen, hat sich in der Ungewissheit beliebiger Alternativen verflüchtigt.“ (Kosselleck 1973: 649)

In der systemtheoretischen Analyse werden Krisen als schwerwiegende Störungen des Gleichgewichts gesehen. Sie können endogen oder exogen induziert sein (Schmidt 2010: 444). Aber auch hier werden die Grenzen nicht bestimmt, wann eine Krise beginnt und wann sie endet.

Vereinfacht lassen sich bei den Krisentheorien zumindest zwei Verwendungen des Begriffs unterscheiden: Erstens die ‚akute Krise‘, die die Existenz bedroht und klares Handeln erfordert. Diese Perspektive wird etwa von Marx in seiner Krisentheorie des Kapitalismus eingenommen. Bei ihm allerdings gibt es in einer, nämlich der ökonomisch-deterministischen Variante, keinen Ausweg aus der Krise, denn die internen Verwertungsbedingungen des Kapitals generieren unausweichlich den tendenziellen Fall der Profitrate, die in einem sich verschärfenden Krisenzyklus zum großen „Kladderadatsch“ (Bebel) des gesamten kapitalistischen Systems führt (Marx 1957: 641ff.). Überträgt man dieses Krisenverständnis auf die demokratische Systemfrage, kann auch dort die Krise als Vorstadium zum demokratischen Kollaps gesehen werden, d.h. eines Systemwechsels hin zu einem autokratischen Regime (Merkel 2010). In der abgeschwächten systemtheoretisch-neomarxistischen Variante, etwa bei (dem frühen) Jürgen Habermas, ist ein solcher Kollaps des spätkapitalistischen Staates, also auch seiner demokratischen Form, zwar nicht vorgezeichnet, aber die denkbare Endstufe einer sich von Etappe zu Etappe verschärfenden Krisensequenz (Habermas 1973: 106). [ref]Claus Offe ist in der Frage eines möglichen Demokratiekollapses schon in seinen frühen Schriften (1972) etwas zurückhaltender.[/ref]

Historische Beispiele solcher akuten Demokratiekrisen sind unter anderem die letzten drei Jahre der Weimarer Republik (1930-1933), die Jahre von 1920 bis 1922 in Italien, Österreich vor 1934, das Chile Allendes (1970-1973) oder die letzten zwei Jahre vor dem Putsch der Obristen in Griechenland (1965-1967). In einer solchen akuten Dauerkrise befindet sich seit mehr als einem Jahrzehnt das zwischen autoritären und demokratischen Regierungen oszillierende Thailand. In den reifen Demokratien der OECD-Welt ist die akute Krise mit unmittelbarer Kollapsgefahr nicht anzutreffen. [ref]Dies gilt grosso modo auch für Griechenland in der Eurokrise. Erstaunlich ist hier eher die robuste Widerstandskraft der Demokratie gegenüber den erheblichen ökonomischen und sozialen Verwerfungen.[/ref]

Zweitens die der ‚latenten Krise‘. Mit dem Verblassen des Neomarxismus ist diese Variante der Krisentheorie fast völlig verschwunden, zumindest was die reifen Demokratien der alten OECD-Welt betrifft. An ihre Stelle ist das Verständnis einer latenten Krise getreten. Latent heißt mindestens zweierlei: Zum einen bedeutet es, dass die Krise sich lange hinzieht und das Ende konzeptionell nicht mitgedacht wird. Dennoch ist auch hier der Ausgang offen: Er kann in eine akute Krise führen, wie bei Habermas‘ Krisentheorie (1973), wo er als akutes Stadium die Motivationskrise des gesamten spätkapitalistischen Systems sieht. Er kann allerdings auch zu einer Re-Stabilisierung der Demokratie führen, wie etwa bei Claus Offe insbesondere in seinen jüngeren Schriften (2003; 2011), wo über die Etablierung deliberativer und diskursiver Elemente eine „Demokratisierung der Demokratie“ als möglich gedacht wird.

Generell ist der latente Krisenbegriff unschärfer als der marxistische Begriff der ‚akuten Krise‘. Das gilt insbesondere für die kreative Essayistik von Colin Crouch, der die Demokratie längst in ihrem „postdemokratischen“ Zustand angekommen sieht. Vor allem Globalisierung und Neoliberalismus haben ihm zufolge zu einem schier unaufhaltsamen Qualitätsverfall der Demokratie geführt und ihr Wesen von innen ausgehöhlt (Crouch 2004). Die formellen Institutionen blieben zwar erhalten, aber der demokratische Gedanke der demokratisch legitimierten und rechtsstaatlich eingehegten Volksherrschaft verblasst und am Ende bleiben nur noch „Schwundstufen der Demokratie“ (Offe 2003) übrig. Analytisch schärfer als Colin Crouch sieht auch Claus Offe die Möglichkeit [ref]Anders als Crouch, der die Postdemokratie als fait accompli ansieht, erscheint diese bei Offe als nur ein möglicher durchaus kontingenter Ausgang aus der gegenwärtigen Malaise der entwickelten Demokratien.[/ref] einer lange anhaltenden Entropie der Demokratie. Diese Perspektive erscheint in der Demokratietheorie durchaus mehrheitsfähig. Ungeklärt bleibt allerdings, ob ein langanhaltender Zustand einer reduzierten Schwunddemokratie überhaupt Krise genannt werden sollte. Denn ganz offensichtlich haben die Postdemokratien ja ein relativ stabiles Equilibrium gefunden, in dem keine systemerhaltenden Interventionen und Entscheidungen notwendig sind. Ein systemisches – auch postdemokratisches – Equilibrium aber eine Krise zu nennen, ist semantisch zumindest unkonventionell, da es ja angeblich den Regelfall etablierter Demokratien darstellt.

Für die reifen Demokratien, für die ein Systemkollaps nicht zu erwarten ist, gilt es daher, den Krisenbegriff zu schärfen. Eine solche Präzisierung müsste zumindest ein heuristisches, am besten aber auch analytisches Potenzial aufweisen, um auf folgende Fragen eine Antwort zu finden:

- Welches sind die systemrelevanten Krisensymptome?

- Welche Faktoren haben sie ausgelöst?

- Wie ist der Krisenverlauf?

- Gibt es Kriterien, um den Anfang und das Ende einer Krise festzustellen?

Ein solches Konzept, nicht zu reden von einer Theorie, liegt für die politische Systemkrise noch nicht vor.[ref]Dieses Defizit kann auch an dieser Stelle nicht überwunden werden.[/ref] Dennoch können die oben angeführten vier Fragen als Katalog dienen, der die Krisenanalyse strukturieren hilft. Grundlage der Krisendiagnose hier ist wie oben erwähnt das Konzept der ‚embedded democracy‘. Die konstituierenden fünf Teilregime werden selektiv und kursorisch hinsichtlich der Erfüllung der oben genannten fünf grundsätzlichen Funktionen geprüft: Legitimation, Partizipation, Individualschutz, Kontrolle, Regieren. Der Fokus liegt auf den entwickelten Demokratien der OECD-Welt bzw. der Europäischen Union. Der Vergleich kann an dieser Stelle sicherlich nicht systematisch und umfassend sein; dennoch werden die Fakten und Daten empirisch so gehaltvoll sein, dass sie Trends anzeigen, die unsere Krisenfragen beantworten.

2.1 Wahlen: Legitimationsfunktion

In allgemeinen, gleichen, freien und fairen Wahlen legitimieren die Bürger in Demokratien jene politischen Entscheidungsträger, die sie repräsentieren und die für sie bindende Entscheidungen treffen können. Für die etablierten Demokratien der OECD-Welt werden die Wahlen fast ausnahmslos als demokratisch eingestuft. Umstritten ist aber durchaus ihr Fairnesscharakter, der die Gleichheitsbedingungen beim Zugang zu Geld und Medien mit einschließt. Diese sind auch unter den reifen OECD-Demokratien nicht überall in gleichem Maße sichergestellt. Die private Monetarisierung der Wahlkämpfe in den USA und die über eigene Medien gestützte Ära Berlusconi in Italien dürften die Grenzen der Fairness überschritten haben.[ref]Zu den Gleichheits- und Fairnessbedingungen der allgemeinen Wahlen in den besten 30 Demokratien weltweit, vgl. www.democracybarometer.org.[/ref] Wie steht es aber mit der Wahlbeteiligung? Lassen sich hier Trends erkennen, die den Legitimationscharakter der Wahlen einschränken?

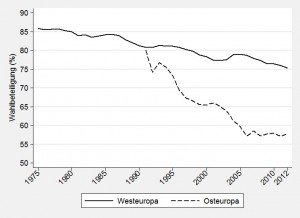

In Deutschland, West- und noch viel stärker in Osteuropa geht die Wahlbeteiligung zurück. In Westeuropa gingen im Jahr 1975 durchschnittlich 82%, in 2012 nur noch 75% der Wahlberechtigten zu den nationalen Wahlen. In Osteuropa ist der Wählerrückgang dramatischer: Von 72% im Jahr 1991 sank die Wahlbeteiligung 2012 auf 57%. Für die USA und die Schweiz wären selbst diese Zahlen alles andere als alarmierend. Die durchschnittliche Beteiligung an den US-amerikanischen Kongresswahlen betrug in den letzten drei Jahrzehnten (1980-2012) durchschnittlich magere 45,4%[ref]http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=US [20.01.2014][/ref]. In der Schweiz gingen im selben Zeitraum rund 44% zu den nationalen Parlamentswahlen. Dies ist etwas weniger problematisch für die Demokratie in der Schweiz, da diese ein ausgebautes System direktdemokratischer Referenden etabliert hat.[ref]Allerdings liegt die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei Volksabstimmungen in der Schweiz noch knapp unter jener bei allgemeinen Wahlen (Merkel et al. 2014a).[/ref] Für die USA spielen selbst in Kalifornien Referenden keine vergleichbare Rolle (Merkel 2014a). Allgemeine Wahlen, zu denen weniger als die Hälfte der Bürger gehen, sind problematisch, auch wenn es keine Demokratieformel für die perfekte Wahlbeteiligung gibt. Die Absenz von mehr als 50 Prozent des Souveräns beim wichtigsten Legitimationsakt der repräsentativen Demokratie gibt einen Hinweis darauf, wie (un-)wichtig die politische Beteiligung an der res publica für die Mehrheit der Bürger in den USA geworden ist. Aus empirischen Untersuchungen wissen wir, dass der bei Weitem überwiegende Teil derer, die sich bei Wahlen enthalten, sich auch sonst nicht beteiligt. Bernard Manin (1997: 222 ff.) hat das die „Zuschauerdemokratie“ genannt; ein Zustand allerdings, den Schumpeter als das funktionale Ideal der (elitären) Demokratiebegriff.

Abbildung 2: Wahlbeteiligung in Ost- und Westeuropa (1975/1991-2012)

Das eigentliche demokratietheoretische Problem ist jedoch nicht die Höhe der Wahlbeteiligung an sich, sondern die mit ihr einhergehende soziale Selektivität. Denn als empirisch gesicherte Faustregel kann gelten: Mit sinkender Wahlbeteiligung steigt die soziale Exklusion (vgl.).[ref]Vgl. www.democracybarometer.org[/ref] Es sind die unteren Schichten, die aussteigen; die Mittelschichten bleiben. Fragt man Bürger der Unterschicht in Deutschland, ob das Wählen oder ihre politische Teilnahme einen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, antworten mehr als zwei Drittel resigniert mit Nein. Konfrontiert man Bürger aus den Mittelschichten mit derselben Frage, antworten mehr als zwei Drittel selbstbewusst: Ja, das mache einen Unterschied (Merkel/Petring 2012). Es gibt vermehrt Erkenntnisse, dass die amerikanische Krankheit der Unterschichtsexklusion auch die europäischen und deutschen Wähler zunehmend ergreift. Der Wahl-demos bekommt Schlagseite: Die Dominanz der Mittelschichten verstärkt sich, die unteren Schichten brechen weg. Betrachtet man die Wahlbeteiligung, sind die meisten Demokratien der OECD-Welt Zweidritteldemokratien geworden. Dies schmälert die Legitimationsfunktion allgemeiner Wahlen in westlichen Demokratien.

Der Prozess des Wählerrückgangs und der sozialen Selektion der Wählerschaft hat in Westeuropa in den letzten drei Jahrzehnten begonnen. Er ist schleichend, aber stetig; in Osteuropa ist er rasant und drastisch. Die Gründe liegen in der Zunahme der sozioökonomischen Ungleichheit, der Prekarisierung der unteren Schichten, dem Bedeutungsverlust von Volksparteien, Gewerkschaften und anderen großen kollektiven Organisationen, die für die politische Sozialisation gerade des unteren Schichtungsdrittels der Gesellschaft eine wichtige Rolle im 20. Jahrhundert spielten. Die in vielen reifen Demokratien blockierten Aufstiegschancen und gebrochenen Aufstiegsversprechen haben zudem die „Politikverdrossenheit“ der bildungsfernen Bürger genährt.

2.2 Politische Rechte: Partizipations- und Repräsentationsfunktion

Natürlich gilt es, die abnehmende Wahlbeteiligung mit neuen Formen nichtkonventioneller Partizipation zu verrechnen. Solche aktiven Formen der Beteiligung und Einmischung haben in den letzten zwei Jahrzehnten zugenommen. Das kann als positives zivilgesellschaftliches Engagement angesehen werden; muss es auch. Aber dabei verschärft sich als unbeabsichtigte Nebenfolge das soziale Selektionsproblem der Demokratie. Aktivitäten in zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace, Attac, Human Rights Watch, Transparency International, Protestbewegungen, Eltern- oder Umweltverbänden sind sozial hochgradig selektiv: Hier engagieren sich vor allem junge, gut ausgebildete Menschen für die Demokratie. Bei Stuttgart 21 sind es zusätzlich die reiferen Jahrgänge, aber auch sie sind häufig Akademiker oder ökonomisch Bessergestellte. Immigranten und die bildungsfernen unteren Schichten trifft man kaum an. Dies trifft übrigens auch auf Referenden zu. In den sogenannten Volksabstimmungen stimmt vor allem das besser gebildete Volk ab, die unteren Schichten fehlen meist. Das gilt für die Volksabstimmungen zur Fiskalpolitik in der Schweiz und Kalifornien ebenso wie für die Schulpolitik in Hamburg (Merkel et al 2014a). Kurzum, weder die Zivilgesellschaft noch Volksabstimmungen oder die sogenannte deliberative Politik vermögen das Übel der sozialen Selektion zu verhindern. Im Gegenteil, sie verstärken es sogar noch, indem sie den Partizipationsvorsprung der mittleren und oberen Schichten ausbauen.

Parteien sind im 20. Jahrhundert zu den wichtigsten Vermittlern zwischen Gesellschaft und Staat aufgestiegen. Sie haben die Meinungen der Bürger aggregiert, in Programmen artikuliert, im Parlament repräsentiert und in der Regierung exekutiert. Den Parteien aber laufen seit drei Jahrzehnten die Mitglieder davon, oder sie sterben weg. In Deutschland hat bspw. die SPD seit der deutschen Einheit 1990 fast die Hälfte und die CDU ein gutes Drittel ihrer Mitglieder verloren. Die Parteien drohen zu mitgliedsarmen Kartellen (Katz/Mair 1995) mit einem monopolistischen Anspruch auf parlamentarische Repräsentation zu verkommen. Alternative Organisationen aber, die mit derselben demokratischen Legitimität allgemeiner Wahlen Repräsentationsfunktionen im 21. Jahrhundert übernehmen könnten, sind nicht in Sicht.

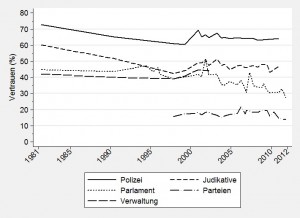

Ein weiterer beunruhigender Befund ist die zunehmend niedrige Zustimmung der Bürger zu Parteien und Parlamenten. Dramatisch sind die niedrigen Werte für Parteien, die die wichtigsten Akteure in (parlamentarisch) repräsentativen Demokratien sind. Polizei, Militär, Kirche, Expertengremien, Verfassungsgerichte und Zentralbanken erzielen deutlich höhere Unterstützungswerte. Je weiter öffentliche Institutionen vom Kerngeschäft der Politik entfernt sind, umso bessere Umfragewerte erhalten sie. Unter der Zustimmung, wenn nicht gar Forderung, droht eine Verschiebung der Legitimitätsachse von „majoritären“ demokratischen Verfahren zu „nicht majoritärer“ Fachexpertise.

Abbildung 3: Vertrauen in majoritäre und nicht-majoritäre Institutionen[ref]Abgebildet sind die durchschnittlichen Vertrauensraten der Bürger der EG/EU in nationale demokratische Institutionen.[/ref] (Quelle: European Values Study (1981, 1990); Eurobarometer (1994/1997-2011); ungewichtete Durchschnitte.)

Gesellschaften verändern sich – und damit auch ihre kollektive Organisationsbereitschaft. Die klassischen Massen- und Volksparteien mit ihren hohen Mitgliedszahlen und Catch-all-Programmen drohen in den individualisierten Gesellschaften des 21. Jahrhunderts anachronistisch zu werden. In den letzten fünf Jahrzehnten sank der durchschnittliche Wähleranteil der Volksparteien Westeuropas von 65 auf 40 Prozent. Die Zahl der Parteien hat sich dagegen vermehrt. Fast in allen europäischen Ländern haben sich ökologische, rechts- oder linkspopulistische Parteien gebildet (Mudde/Rovira-Kaltwasser 2012; Decker 2000). Dies kann man als eine zeitgemäße Ausdehnung des Programmangebots deuten, das sich vermehrter Nachfrage bei mündigen Bürgern erfreut. Aber es gibt auch eine andere, wohl angemessenere Sicht der Dinge.

Die Volksparteien waren in den Nachkriegsdemokratien Europas die politischen Integrationsmaschinen par excellence. Gemeinsam mit Gewerkschaften, zuweilen auch den Kirchen, haben sie die unteren Schichten in die Politik integriert. Verlieren sie weiter an politischer Integrationskraft, wird das erhebliche Rückwirkungen auf die soziale Kohäsion unserer Gesellschaften haben. Insgesamt kann damit geurteilt werden: Die Parteien sind eine der Krisenzonen der parlamentarischen Demokratie im 21. Jahrhundert.

2.3 Bürgerrechte: Schutzfunktion für Individuen, Gruppen und Minderheiten

Indizes, die die Qualität des Rechtsstaats und die Wahrung der Bürgerrechte empirisch solide über mehrere Jahrzehnte untersuchen, gibt es nicht. Entweder sind die Indikatoren für die entwickelten Industrieländer zu grob (Polity IV, Freedom House) oder die Zeitreihen zu kurz (Democracy Barometer, World Justice Project des Hague Institute for the Internationalisation of Law). Die Zeitreihe der „Rule of Law-Funktion“ im Demokratiebarometer[ref]Das Demokratiebarometer geht von den drei grundsätzlichen Demokratieprinzipien (Freiheit, Gleichheit, Herrschaftskontrolle) aus, die wiederum in neun zentrale Demokratiefunktionen übersetzt werden. Rechtsstaatlichkeit bzw. Rule of Law ist eine von ihnen. Von diesen neun Funktionen werden wiederum 100 Indikatoren abgeleitet, die die Gesamtqualität der Demokratien messen.[/ref] zeigt seit 1990 gegenüber der Gesamtqualität der weltweit besten 30 Demokratien in etwa den gleichen Qualitätstrend, wenn auch mit größeren Fluktuationen.

Der eigentliche Erweiterungsschub für die Garantie der Bürgerrechte, nicht zuletzt für Frauen, ethnische und sexuelle Minderheiten mit gleichgeschlechtlichen Präferenzen findet aber schon seit Ende der 1960er Jahre statt. Seitdem haben Frauen und Minderheiten in den Gesellschaften der entwickelten Demokratien de jure und de facto ihre subalternen Rechtsgarantien erheblich verbessert. Abgesichert werden diese politisch durchgesetzten Rechtspositionen zusätzlich durch eine wachsende Repräsentation von Frauen und bekennenden Homosexuellen in Parlamenten und Regierungen. Dies ist ein erheblicher Erfolg der Demokratien in den letzten Jahrzehnten, der von den Verkündern der Postdemokratie meist unterschlagen wird.

Allerdings ist ein alter (scheinbarer) Wertekonflikt in den reifen Demokratien, allen voran in den USA nach 9/11 wieder aufgetaucht: der Konflikt zwischen physischer Sicherheit, etwa vor terroristischen Anschlägen, und dem Recht auf Privatheit und informelle Selbstbestimmung. Die Exekutive in den USA schleift rechtsstaatliche Bastionen, definiert selbstherrlich die Grenzen der informationellen Privatheit und lässt weltweit wie im eigenen Land private Daten sammeln, die häufig illegal abgehört wurden. Selbst Verhöre unter Folter gehören zu diesen Rechtsbrüchen.[ref]Diese werden außerhalb des eigenen Territoriums begangen.[/ref] Der deutsche Innenminister der christdemokratisch-liberalen Koalition (2009-2013), der Jurist Hans-Peter Friedrich, argumentierte im Zuge des NSA-Skandals gar in Hobbes‘scher Manier, dass es ein „Supergrundrecht auf Sicherheit“ gibt, dem eben andere Grundrechte im (vermeintlichen) Kollisionsfalle untergeordnet werden müssten. Die rechtsstaatliche Frage nach einer wechselseitigen Respektierung von Sicherheit und Schutz der Privatsphäre ist neu aufgebrochen. Erstaunlicherweise tendieren gerade die USA ganz gegen ihre große Tradition der Meinungsfreiheit und dem Schutz der Privatsphäre seit 9/11 besonders restriktiv gegenüber dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Protest der US-Bürger gegenüber den Bürgerrechtsverletzungen ist vergleichsweise gering. Aiko Wagner und Sascha Kneip (2014) haben in einer empirischen Analyse gezeigt, dass dies jedoch kein universeller Trend ist. Während Staaten wie die USA, wie Spanien, Frankreich und Italien eine „deutliche Verschlechterung der Freiheitsrechte“ zu verzeichnen hatten, ist der umgekehrte Trend in den Niederlanden und Skandinavien zu beobachten.

Trotz der jüngeren staatlichen Übergriffe in die Privatsphäre in den besonders vom Terrorismus bedrohten Staaten ist zu konstatieren, dass die bürgerlichen Freiheits- und Schutzrechte in den letzten Jahrzehnten ausgebaut wurden. Dass sie in einigen speziellen Bereichen keineswegs als gesichert gelten können, hat die Entwicklung seit den Bombenanschlägen auf das World Trade Center in New York gezeigt.

2.4 Horizontale Verantwortlichkeit: Kontrollfunktion

Repräsentative Demokratien sind durch eine komplexe Balance der drei konstitutionellen Gewalten gekennzeichnet. Es ist nicht das Ideal der Gewaltentrennung in präsidentiellen Demokratien, sondern die wechselseitige Machtkontrolle von Legislative, Exekutive und Judikative, die für rechtsstaatliche Demokratien von besonderer Bedeutung ist. Sie hilft die einseitige Usurpierung der politischen Macht zu verhindern und ersetzt die zwischen den Wahlterminen weitgehend absente vertikale Gewaltenkontrolle. Hinsichtlich der Krisenfrage wäre also zu prüfen, ob sich diese Machtbalance in den letzten Jahrzehnten einseitig verschoben hat. Es gibt keine Anzeichen und meines Wissens keine empirischen Untersuchungen für die letzten drei Jahrzehnte, die eine Schwächung der Judikative in den OECD-Demokratien durch eine der beiden anderen Gewalten belegen könnte. Im Gegenteil, Verwaltungsgerichte kontrollieren intensiv staatliche Entscheidungen,[ref]Die Einspruchspraxis vor Verwaltungsgerichten gegenüber staatlichen Großprojekten ist in den letzten Jahrzehnten weiter intensiviert worden.[/ref] die Verfassungsgerichte haben zumindest ihre Positionen behauptet, und der Europäische Gerichtshof spielt eine äußerst einflussreiche Rolle in der Kontrolle der nationalen Exekutiven im Implementationsprozess. Der Einfluss der Judikative scheint eher gewachsen.

Obwohl die Exekutive vor allem in parlamentarischen Demokratien schon immer eine sehr starke Position innehatte, insbesondere dann, wenn die Regierung über disziplinierte Fraktionen die Entscheidungen im Parlament kontrollierte, haben sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten die Machtgewichte in den europäischen Demokratien verschoben. Der wesentliche Grund liegt in der Globalisierung und Europäisierung wichtiger Politikbereiche wie Wirtschaft, Finanzen, Handel, Arbeitsmarkt und Immigration. Die Grenzen sind offener geworden. Entscheidungen, die die Lebensverläufe der Bürger oder ganze Gesellschaften beeinflussen, werden nicht mehr von den demokratisch legitimierten Institutionen und Personen getroffen, sondern auf Märkten oder in supranationalen Regimen. Regiert wird zunehmend „jenseits des Nationalstaats“ (Zürn 1998). Die Parlamente verloren einerseits wirtschaftspolitische Prärogativen an die Märkte, andererseits an die Exekutive. Viele europäische Ratsentscheidungen, häufig sogenannte package deals, sind von den Parlamentariern kaum mehr zu durchschauen, geschweige denn zu kontrollieren. Sowohl hinsichtlich ihrer legislativen Kompetenzräume wie auch im Hinblick auf die Kontrollmöglichkeiten haben die Parlamente der europäischen Demokratien erheblich an Macht und Einfluss verloren. Europäisierung und Globalisierung haben die Exekutiven gestärkt und die Legislativen geschwächt. Den Souverän, das Volk selbst scheint das aber nur bedingt zu beunruhigen, traut er ja den Exekutiven, den Verwaltungen, Experten oder auch Zentralbanken mehr zu, als den von ihm direkt gewählten Volksvertretungen. Dies scheint eines der demokratischen Paradoxa des 21. Jahrhunderts zu sein.

Wie so oft ist der Beginn der latenten Krise kein dramatischer Moment, kein einschneidendes Ereignis, sondern eine inkrementelle Entwicklung. Der Beginn der forcierten Deregulierung der Finanz- und Gütermärkte, die Vollendung des europäischen Binnenmarkts und die Einführung des Euro lassen ihren Beginn in den 1980er und die Beschleunigung der „Denationalisierung“ (Zürn 1998) und der zunehmenden Entmachtung der Parlamente in den 1990er Jahren erkennen. Der bisherige Höhepunkt der exekutiven Selbstermächtigung und der parlamentarischen Entmachtung war die Finanzkrise von 2008 und den nachfolgenden Jahren sowie die Eurokrise. Die Finanz- und Währungskrise zeigte sich in den meisten Euroländern nicht als akute politische Krise,[ref]Dies wäre noch am ehesten in den Euro-Schuldnerländern, allen voran Griechenland und Zypern, zu erwarten. Aber selbst in Griechenland stand – bisher zumindest – nicht das Überleben des demokratischen Regimes in Frage.[/ref] wohl aber als eine fortschreitende Aushöhlung parlamentarischer Prärogativen. Die Kontrollfunktion des Parlaments ist geschwächt. Ursachen, Akteure und Verlauf der Entmachtungskrise sind sichtbar, der Fortgang offen.

2.5 Effektive Regierungsmacht: Legitimes Regieren

Die Parlamente haben Macht an die nationalen Exekutiven im Bereich der Gewaltenkontrolle verloren. Aber auch die nationalen Exekutiven haben ihrerseits diesen Machtzuwachs mit Einflussverlusten an internationale Regime oder (Finanz-)Märkte bezahlen müssen. Denn im Zuge der Globalisierung haben sich die Entscheidungsarenen vermehrt auf deregulierte Märkte, globale Firmen, Großinvestoren, weltumspannende Banken, finanzstarke Lobbies und supranationale Organisationen und Regime verlagert. Zentrale Politikfelder wie die Geld-, Finanz- und Fiskalpolitik werden zunehmend außerhalb nationaler demokratischer Verfahren bestimmt. Mit Friedrich August von Hayek (vgl. 1986: 34) mag man das die Durchsetzung der überlegenen evolutionären Logik der Märkte gegenüber dem zum Scheitern verurteilten Versuch nennen, die Märkte politisch einzuhegen. Selbst wenn dies Effizienzgewinne des Marktgeschehens mit sich brächte, wie dies lernunwillige Neoklassiker selbst nach der Finanzkrise von 2008 weiter dozieren, würden diese doch mit erheblichen Demokratieverlusten bezahlt.

In der Finanz- und Eurokrise deklarieren Regierende bisweilen zentrale Entscheidungen wie die Bankenrettung, Hilfspakete zur Rettung des Euro oder den Export deutscher Sparpolitik kurzerhand als alternativlos. Dies würde die überzogene These der Postdemokratie bestätigen: Die großen (finanz-)politischen Fragen werden von nicht legitimierten Finanzjongleuren in Großbanken und Hedgefonds entschieden, aber nicht über demokratische Verfahren legitimierter Repräsentanten. Wäre die Alternativlosigkeit der Politik ihnen gegenüber tatsächlich die ganze Wahrheit, würde die Demokratie eine ihrer wichtigsten Legitimationsquellen verlieren, nämlich die demokratische Auseinandersetzung darüber, welches die besten Lösungen sind, die dem Gemeinwohl und damit den Bürgern dienen.

So wie die Globalisierung und Europäisierung die Parlamente im nationalen Rahmen geschwächt hat, haben die nationalen Exekutiven im internationalen Rahmen Machteinbußen erlitten. Die politisch entfesselten Märkte haben die Entscheidungsmöglichkeiten demokratisch legitimierter Regierungen und Parlamente eingeengt. In supra- und internationalen Regimen werden Entscheidungen von Akteuren getroffen, die von den Entscheidungsadressaten zum Teil gar nicht legitimiert wurden. Die Begründung für solche häufig intransparenten Entscheidungsarenen basiert stets auf mechanischen Effizienzargumenten: Transnationale Probleme können nur über supranationale Regime und Arrangements bearbeitet werden. Doch Effizienz allein, so sie denn tatsächlich zu verzeichnen ist, erzeugt bestenfalls eine halbe, nämlich Output-Legitimität. Die andere Hälfte, die Input-Legitimität, wird in exekutiv-technokratisch organisierten transnationalen Regimen in aller Regel geschliffen.

Auch im fünften Teilregime lassen sich Entwicklungen der Entdemokratisierung erkennen. Sie sind vor allem durch die Deregulierung der Märkte und die Globalisierung wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen der letzten drei Jahrzehnte entstanden. Der Verlauf ist progredierend. Für ein Ende oder gar die Revision von Deregulierung und Globalisierung machen sich paradoxerweise nur linke und rechte Randparteien stark. Die starken Parteien mit Volksparteienanspruch fürchten bei einer demokratisch verfügten Re-Regulierung der Märkte oder supranationaler Entscheidungen unkalkulierbare ökonomische Wohlfahrts- und daraus resultierend Wählerverluste. Ein Ende der entdemokratisierenden neoliberalen Globalisierung ist auch aufgrund der Risikoscheu der relevanten nationalen politischen Akteure bisher nicht in Sicht. Aber selbst wenn die wirtschaftliche und politische Globalisierung strengeren Regulierungen unterworfen wird, ist zu bezweifeln, ob das „Regieren jenseits des Nationalstaats“ (Zürn 1998) je die demokratischen Qualitäten erreichen kann wie das Regieren innerhalb der nationalstaatlichen Demokratie.

3 Krise als Zukunft?

Alarmistische Krisenszenarien für die Zukunft der entwickelten Demokratien sind theoretisch wenig überzeugend und empirisch meist nicht begründet. Ein Systemkollaps ist in den entwickelten Demokratien nicht zu erwarten, nicht einmal im krisengeschüttelten Griechenland. Auch die postdemokratische Annahme, früher in einem imaginierten Goldenen Zeitalter der Demokratie sei es besser gewesen, ist kaum haltbar. Man frage nur, ob ein Afroamerikaner in den USA der fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, eine Schweizer Frau in den sechziger Jahren oder Homosexuelle in Deutschland und anderswo lieber in den 1970er Jahren gelebt hätten als heute, und die Annahme glorioser demokratischer Vergangenheit entpuppte sich rasch als Chimäre. Fragt man jedoch Gewerkschaftsvertreter nach ihren Einflussmöglichkeiten gegenüber der Kapitalseite im Vergleich zu den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts würde sicherlich der gegenwärtige Machtverlust beklagt.

Die entwickelten Demokratien durchziehen unterschiedliche Trends: Frauen haben mehr Rechte und Chancen als vor 40 Jahren, kulturelle und sexuelle Minderheiten sind besser geschützt, die Transparenz der Parteien, Parlamente und politischen Klasse ist höher. Presse, Internet und ein dichtes Netz von NGO-Watchdogs, haben in den entwickelten Ländern die Grundfesten einer „monitory democracy“ (Keane 2011) entstehen lassen, die extra-konstitutionelle Kontrollfunktionen gegenüber Regierung, Parlament und Justiz wahrnimmt. Inwieweit dies nur zum Teil der Fall ist oder gar über die konstitutionellen Kontrollen hinausgeht, ist empirisch nur schwer zu beantworten. Natürlich ist es normativ nicht geboten, diese Verbesserungen mit der wachsenden Ungleichheit politischer Partizipation und Repräsentation zu „verrechnen“. Auch der Verlust demokratisch legitimierter Souveränität in der Politikgestaltung wird damit nicht aufgewogen. Allerdings verwischen sich diese spezifischen positiven und negativen Entwicklungen in der Gesamtperzeption der Demokratie durch die Bürger. Auch so ist zu erklären, dass im Vergleich zu 1973 die Bürger der EU eher mehr als weniger zufrieden mit ihren Demokratien sind (Eurobarometer).

In vier der fünf Teilregime haben wir Probleme und Qualitätsverschlechterungen in den entwickelten Demokratien diagnostiziert. Dies sind in den Teilregimen der Wahlen, der weiteren politischen Partizipation, der horizontalen Gewaltenkontrolle und der effektiven Regierungsmacht stets noch moderate, aber immerhin relativ stabile Trends. Sie können durch die Zugewinne bei den Bürger- und Minderheitenrechten kompensiert werden. Es verschieben sich die Legitimitätsachsen demokratischen Regierens. Die Hochzeit der politischen Parteien gehört dem 20. Jahrhundert an; repräsentativer Ersatz ist für das 21. Jahrhundert nicht in Sicht. Die Macht der Banken, Ratingagenturen und globalen Unternehmen ist immens angestiegen. Die Globalisierung der Märkte schränkt demokratische Spielräume ein. Supranationale Regime wie die EU und internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds lassen sich weder nach dem Muster noch der Qualität von Nationalstaaten demokratisieren. Was schon schmerzvoll in der Europäischen Union sichtbar wird, gilt noch verstärkt auf der globalen Ebene. Paradox ist dabei, dass eine Rücknahme solcher an Technokraten, Experten, Verwaltungen oder Notenbanken ausgelagerten Entscheidungskompetenzen durch die Kerninstitutionen der repräsentativen Demokratie (und diese sind zweifelsohne Parlamente und Parteien) vom Souverän selbst, also dem Volke nicht nur nicht verlangt, sondern auch missbilligt würde. Das legen zumindest die Umfragen zum Vertrauen in politischen Institutionen nahe. Der demokratische Souverän scheint bereit, repräsentativ-demokratische Souveränitätsrechte preiszugeben.

Viele Demokratietheoretiker und manche Demokratieforscher diagnostizieren eine Krise der Demokratie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Auch diese kursorische Analyse bestätigt in einigen Bereichen relevante Erosionen der demokratischen Qualität. Interessant ist aber auch, dass der Souverän selbst, diesen akademischen Analysen nicht oder nur bedingt folgen mag. Er ist mit „seiner Demokratie“ im Jahre 2010 nicht weniger zufrieden als dies die Bürger von 1973 waren. Es erhebt sich die Frage, wer eigentlich der beurteilende Schiedsrichter über eine Demokratiekrise sein kann: das Volk oder die Demokratieexperten? Es müssen wohl beide Seiten in Betracht gezogen werden, was wiederum die Krisenfrage weniger klärt als es diese weiter verkompliziert. Denn erst wenn die Bürger massiv mit ihrer Demokratie unzufrieden sind und dies auch über ebensolchen massiven Entzug der Loyalität wie durch „exit“ und „voice“ manifestieren, gerät die Demokratie in die systembedrohende ‚akute Krise‘. Allerdings kann das Volk nicht der alleinige Schiedsrichter sein. Denn ganz offensichtlich entgehen ihm subtilere Form- und Substanzveränderungen der Demokratie oder er goutiert sie gar. Gegenüber Aushöhlungskrisen der Input-Seite der demokratischen Legitimität scheint die Mehrheit des Souveräns jedenfalls dann besonders indolent zu werden, wenn die Quelle der Output-Legitimität weiter sprudelt.

Literatur

Beetham, David (Hg.) 1994. Defining and Measuring Democracy, London.

Bernstein, Eduard 1902 [1899]. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart.

Crouch, Colin 2004. Post-Democracy, Cambridge.

Decker, Franck 2000. Parteien unter Druck. Der neue Rechtspopulismus in den westlichen Demokratien, Opladen.

Eurobarometer 1973-2010.

Habermas, Jürgen 1973. Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt/M.

Habermas, Jürgen 1992. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates, Frankfurt/M.

Hayek, Friedrich August von 1986. Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Bd. 1 Regeln und Ordnung, Landsberg.

Heller, Hermann 1934. Staatslehre, Leiden.

Huntington, Samuel P. 1975. „The United States“, in: The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, hg. v. Michel J. Crozier et al. New York, 59–113.

Huntington, Samuel P. 2004. Who are we? The challenges to America’s national identity, New York.

Katz, Richard/Peter Mair 1995. „Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party“, in: Party Politics 1(5), 5–28.

Keane, John 2011. „Monitory Democracy“, in: The Future of Representative Democracy, hg. v. Sonia Alonso et al. Cambridge, 212–234.

Kosselleck, Reinhart 1973. Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt/M.

Lembcke, Oliver W./Claudia Ritzi/Gary Schaal (Hg.) 2012. Zeitgenössische Demokratietheorie, Bd. 1: Normative Demokratietheorien, Wiesbaden.

Marshall, Thomas H. 1950. Citizenship and Social Class, Cambridge.

Marx, Karl 1957. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: Marx-Engels Werke, Bd. 42, Berlin.

Merkel, Wolfgang 2010. Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. Wiesbaden.

Merkel, Wolfgang 2013. „Krise? Krise!“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung – Die Gegenwart, Montag, 6. Mai 2013, Nr. 104, 7.

Merkel, Wolfgang et al. 2014a. Direkte Demokratie: Referenden aus demokratietheoretischer und sozialdemokratischer Sicht, FES Studie. Berlin.

Merkel, Wolfgang (Hg.) 2014b. Steckt die Demokratie in der Krise? Wiesbaden (im Erscheinen).

Merkel, Wolfgang et al. 2003. Defekte Demokratie, Bd. 1: Theorie, Opladen.

Merkel, Wolfgang et al. 2005. Defekte Demokratie, Bd. 2: Regionalanalysen, Wiesbaden.

Merkel, Wolfgang/Heiko Giebler 2009. „Measuring Social Justice and Sustainable Governance in the OECD“, in: Sustainable Governance Indicators 2009. Policy Performance and Executive Capacity in the OECD, hg. v. der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 187-215.

Merkel, Wolfgang/Alexander Petring 2012. „Politische Partizipation und demokratische Inklusion“, in: Demokratie in Deutschland. Zustand – Herausforderungen – Perspektiven, hg. v. Tobias Mörschel und Christian Krell, Wiesbaden: 93–119.

Meyer, Thomas 2005. Theorie der Sozialen Demokratie, Wiesbaden.

Mudde, Cas/Cristóbal Rovira Kaltwasser (Hg.) 2012. Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? Cambridge.

O’Donnell, Guillermo 1998. „Horizontal Accountability in New Democracies“, in: Journal of Democracy 9(3),112–126.

Offe, Claus 1972. Strukturprobleme des kapitalistischen Staates: Aufsätze zur Politischen Soziologie. Frankfurt/M.

Offe, Claus 1979. „‚Unregierbarkeit‘ – Zur Renaissance konservativer Krisentheorien“, in: Stichworte zur geistigen Situation der Zeit, Bd. 1, hg. v. Jürgen Habermas, 294–318, Frankfurt/M.

Offe, Claus 2003. Demokratisierung der Demokratie. Frankfurt/M.

Offe Claus 2011. „Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised?“, in: Czech Sociological Review 47(3), 447–473.

Przeworski, Adam 2010. Democracy and the Limits of Self-Government, Cambridge.

Rosanvallon, Pierre 2008. Counter-Democracy. Politics in an Age of Distrust, Cambridge.

Schmidt, Manfred G. 2010. Demokratietheorien. Eine Einführung, Wiesbaden.

Schumpeter, Joseph A. 1950. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München.

Streeck, Wolfgang 2013. Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2012. Berlin.

Wagner, Aiko/Sascha Kneip 2014. „Demokratische Gefahr für die Demokratie? Die prekäre Balance von Sicherheit und Freiheit“, in: Merkel, Wolfgang 2014b.

Zürn, Michael 1998. Regieren jenseits des Nationalstaats, Frankfurt/M.