Beitrag zu:

Krise der Demokratie – Wahrheit oder Mythos (2015). Jahrestagung der Akademie forum masonicum e.V. in Hannover, Samstag, den 14. November 2015 in Zusammenarbeit mit der Loge “Wilhelm zur deutschen Treue”

Der vorliegende Beitrag zur Tagung „Krise der Demokratie – Mythos oder Wirklichkeit?“ des Forum Masconicum befasst sich mit der Frage, welche Auswirkungen die gegenwärtigen Schritte der Globalisierung im Allgemeinen, sowie der EU-Integration bzw. der EU-Krisenpolitik im Besonderen, auf den Gehalt demokratischer Rechte haben.

Hierzu wird zunächst die historische Entstehung demokratischer Rechte dargestellt und erörtert, welche Umstände ihr zugrunde liegen. Anschließend wird aufgezeigt, wie sich mit dem Übergang zum finanzgetriebenen, neoliberalen Kapitalismus Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verändert haben, welche Auswirkungen dies auf den Gehalt demokratischer Rechte hat und welche Rolle zurückliegende und geplante Schritte der Globalisierung und spezifisch der EU-Integration dabei spielen. Abschließend soll geklärt werden, ob die Rede von einer Krise der Demokratie die Lage adäquat zu beschreiben vermag.

Zur Entstehung der modernen Nationalstaaten

Die meisten der heutigen Nationalstaaten sind rund um das 15. Jahrhundert entstanden.[ref]Deutschland, als relativ junger Nationalstaat, stellt hier im europäischen Umfeld eine Ausnahme dar.[/ref] Zuvor waren in Europa die mittelalterlichen Städte das wesentliche Organisationsmodell. Diese Städte waren je nach geografischer Lage, verfügbaren Rohstoffen und Wohlstand sehr heterogen. In der Art, wie die Gemeinschaften sich organisierten, gab es indes viele Gemeinsamkeiten: Die Bauern und Handwerker waren in Gilden und Zünften organisiert. Sie traten gemeinsam als Käufer der Rohstoffe und als Verkäufer ihrer Produkte auf. Der Unterschied zwischen Lehrlingen, Gesellen und Meistern war einer des Alters und der Qualifikation, nicht so sehr einer des Wohlstandes oder des Status. Die Produktion, so lässt sich vielen überlieferten Dokumenten entnehmen, war nicht auf einen anonymen Markt orientiert, sondern zunächst auf die eigene Zunft und dann als Beitrag zum Wohlstand der Gesellschaft. An den Ländereinen hatten alle Bürger gemeinsames Eigentum. Ihre Angelegenheiten regelten sie in demokratischen Gemeindeversammlungen.

Die Beziehung zwischen den Städten war zunächst auf Handel beschränkt. Später entstanden im Widerstand gegen feudalistische Angriffe mehr und mehr Bündnisse zwischen den Städten. So verbündeten sich im 12. Jahrhundert, als Friedrich Barbarossa in Italien einfiel und dort vom Adel unterstützt wurde, wichtige Städte wie Crema, Tortona, Verona und Vicenza, um ihre Unabhängigkeit gemeinsam zu verteidigen. Die westfälischen Städte verbündeten sich, um die Ritter vom Handel abzuschneiden. Die rheinischen Städte um Köln, Mainz und Straßburg entwickelten einen Bund mit fast 60 Städten, um sich gegen Raubzüge zu wehren und den Frieden zu sichern.

Insofern war die Organisation der Menschen vom 11. bis zum 15. Jahrhundert häufig von solidarischen Beziehungen geprägt. Peter Kropotkin, einer der bedeutendsten Vordenker des Anarchismus, hat das in seinem 1902 erschienen Buch über die Gegenseitige Hilfe im Tier- und Menschenreich so beschrieben: „Bündnisse zwischen kleinen Gebietseinheiten und Bündnisse zwischen Menschen, die gemeinsame Tätigkeit innerhalb ihrer Gilden geeinigt hatte und Bündnisse zwischen Städten und Städtegruppen bildeten den wahren Inhalt des Lebens und Denkens dieser Periode“ (Kropotkin 2011: 169).

Man beachte, dass dies eine Periode größten Fortschritts war. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts waren die Städte Europa „kleine Nester mit elenden Hütten“ (ebd.: 170). Im späteren Mittelalter stiegen Kunst und Architektur als natürliche Weiterentwicklung des einfachen Handwerks zu solchen Höhen auf, dass wir sie heute noch in vielen Altstädten in Europas staunend bewundern.

Das späte 15. Jahrhundert markierte jedoch einen Wendepunkt. Mächtige Staaten nach römischem Muster kamen auf. An verschiedenen Orten hatten Lehnsherren mehr Reichtümer angehäuft als andere, hatten mehr Bauern auf ihren Feldern und Ritter in ihrem Gefolge versammelt, mehr Geld in der Kasse und waren in der Lage, Regionen zu übernehmen und monarchische Strukturen zu etablieren. Juristen, die des römischen Rechts kundig waren, zogen hinzu. Der Cäsarismus, gestützt von der Fiktion der Zustimmung des Volkes und von Waffengewalt war das Ideal. Die christliche Kirche arbeitete in die gleiche Richtung. Sie krönte die neuen Herrscher zu Gottes Stellvertretern auf Erden und predigte wieder und wieder, dass das Heil in einem starken Staat unter halbgöttlicher Gewalt zu suchen sei. Dies war der Anfang der modernen Nationalstaaten.

Entscheidungen fielen in diesen Staaten zunächst autoritär. Die solidarischen Strukturen die mittelalterlichen Städte wurden zwar nie ganz zerstört, aber doch durch Machtzuwächse der übergeordneten Ebene des Zentralstaates weit zurückgedrängt (Kropotkin 2011: 155ff.).

Persönliche und politische Rechte im Nationalstaat

Erst 300 Jahre später konnten auf Ebene dieser Staaten neue Rechte erstritten werden. Zuerst – vor allem im 18. Jahrhundert – persönliche Bürgerechte, also Rechte der individuellen Freiheit wie das Recht Eigentum zu besitzen, das Recht frei zu sprechen, das Recht eigenständig Verträge zu schließen etc. Darauf folge – vor allem im 19. Jahrhundert – die Durchsetzung demokratischer Bürgerrechte, also Rechte auf Teilhabe an politischen Prozessen, vor allem das aktive und passive Wahlrecht.

Thomas H. Marshall hat 1949 in einem bemerkenswerten Essay[ref]Citizenship and Social Class. Marshalls Analyse beruht hauptsächlich auf den Entwicklungen in England. Unberücksichtigt zeitlicher Unterschiede lässt sich die dargestellte Entwicklung von Bürgerrechten jedoch auf weite Teile Kontinentaleuropas übertragen.[/ref] argumentiert, dass die Durchsetzung dieser Rechte möglich war, weil der Kapitalismus sie für seine Entwicklung brauchte. Das klingt paradox: Ist doch der Kapitalismus ein System der Ungleichheit, während persönliche und demokratische Rechte jedem Bürger gleichermaßen gewährt werden, und damit einer Gleichheits-Logik folgen.

Man muss zunächst beachten, dass die Durchsetzung der persönlichen Rechte in die Zeit des Übergangs vom Feudalsystem zur freien Marktwirtschaft fiel, also des Übergangs in eine Phase des Kapitalismus, in der nicht mehr der Status, sondern Verträge die ökonomischen Beziehungen zwischen den Menschen prägen. Die Ausstattung der Bürger mit persönlichen Rechten wie dem Recht, persönliches Eigentum zu schützen und Verträge abzuschließen, waren für diesen Systemübergang unerlässlich, weil sie die Menschen überhaupt erst befähigen, am wirtschaftlichen Wettbewerb teilzunehmen.

Man beachte auch, dass das Recht auf Eigentum kein Recht ist, Eigentum zu haben, sondern lediglich ein Recht, Eigentum zu erwerben, wenn man kann und es zu schützen, wenn man es hat. Der ökonomischen Ungleichheit stand die Etablierung persönlicher Rechte also nicht im Wege.

Die später durchgesetzten demokratischen Rechte sind anders einzuordnen. Die politische Macht, die durch sie erstritten wurde, war eine tatsächliche Gefahr für den Kapitalismus. Politische Macht hat ein großes Potenzial, gewaltfrei weitreichende Veränderungen herbeizuführen. Als demokratische Rechte durchgesetzt wurden, wurde diese Gefahr Marshalls Argumentation zufolge so nicht gesehen, da die marktorientierten Kräfte stark genug zu sein schienen.

Dieser Standpunkt wurde auch dadurch bestärkt, dass ein erstes großes Resultat der neuen politischen Macht vielerorts die Durchsetzung kollektiver Tarifverträge war. Es kam also eher zu einer vertragsbasierten Ausweitung und Kollektivierung persönlicher Rechte, als zu einer marktverneinenden Kreation sozialer Rechte, bspw. durch die Einführung eines Mindestlohnes.

Unterschätzt werden sollte die Kollektivierung persönlicher Rechte indes nicht. Die Organisierung, die dadurch möglich wurde, wurde für die Arbeiter zu einem wichtigen Instrument um ihren wirtschaftlichen und sozialen Status zu verbessern – wenn auch stets in Abhängigkeit vom Marktwert der Arbeit (Marshall 1950: 10ff.).

Letztlich blieb den wirtschaftlichen Eliten nichts anderes übrig, als dem Volk demokratische Rechte zuzugestehen. Anders wäre der Fortbestand des modernen, vertragsbasierten Kapitalismus auf Dauer nicht möglich gewesen. Offen autoritär durchgesetzte Ungleichheiten sind immer instabiler als solche, die aus demokratischen Prozessen hervorgehen und somit eine gewisse Legitimierung durch die Gesellschaft als Ganzes erfahren.

Der franco-griechische Politologe und Philosoph Nicos Poulantzas hat in den 1960er und 1970er Jahren herausgearbeitet, dass diese Legitimierung der Durchsetzung von Eliteinteressen im Kapitalismus die Kernfunktion der parlamentarischen Demokratie ist. Die parlamentarischen Prozesse vermitteln zwischen gesellschaftlichen Interessengruppen, spiegeln dabei aber die real in der Gesellschaft existierenden Kräfteverhältnisse wieder. So können sich die Mächtigen durchsetzen ohne, wie in einer Diktatur, auf Masseninhaftierung politischer Gegner und offene Gewalt setzen zu müssen, wodurch sie tendenziell Revolten provozieren würden, die sie nur durch immer weitere Verschärfungen der Unterdrückung zeitweise verhindern könnten. Die Parlamente dienen demnach dazu, die Interessen der Herrschenden unblutig durchzusetzen und diese Durchsetzung zu stabilisieren.

Die Stabilisierung erfolgt auch, weil parlamentarische Demokratien flexibler sind als die Diktatur. In ihnen ist es möglich, Kompromisse zu finden, die den subalternen Klassen gerade so viel Zugeständnisse machen wie nötig, um genügend Legitimation zu erhalten um das System aufrecht zu erhalten (u.a. Poulantzas 2002: 68ff.).

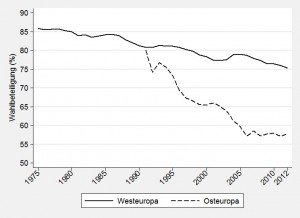

Diese Art von Klassenkompromiss hat die europäischen Nationalstaaten vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt. Überall, wo autoritäre Regime überwunden wurden, haben sich kapitalistische Wirtschaftssysteme mit parlamentarischen Demokratien herausgebildet. Das gilt für Deutschland nach dem Ende der Naziherrschaft ebenso wie für die Länder Südeuropas nach dem Ende der Militärdiktaturen in den 1970er Jahren und viele osteuropäische Länder nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Übergang zum globalen, finanzgetriebenen Kapitalismus

In den späten 1970er und den 1980er Jahren kam es jedoch erneut zu einer einschneidenden Veränderung des kapitalistischen Systems: dem Übergang vom industriebasierten zum finanzgetriebenen, neoliberalen Kapitalismus. Das industriebasierte Wachstum stieß in dieser Zeit an seine Grenzen. Die lange Wiederaufbaukonjunktur hatte sich erschöpft, die Internationalisierung des Handels kam ins Stocken und das Ende des Bretton Woods-Systems destabilisierte die Weltmärkte. Die Ölkrisen taten ihr Übriges (Eichengreen 2008: 47ff.).

Auf der Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten entdeckten Investoren zunehmend die Finanzmärkte für sich. Statt in die Produktion, wo es nicht mehr viel zu holen gab, investierten sie nun in Anleihen und Kreditverträge. Nachdem auch diese traditionellen Segmente der Finanzmärkte gesättigt waren und auch die durch das Ende des Bretton Woods-System ermöglichte Devisenspekulation keine ausreichenden Margen mehr bot,[]Im Bretton Woods-System waren die Wechselkurse weltweit aneinander gebunden. Durch die Freigabe der Wechselkurse wurde es möglich, auf deren Entwicklung zu spekulieren. Die Folge war eine enorme Destabilisierung des Außenhandels, da Geschäfte über zwei Währungsräume hinweg stets mit Wechselkursrisiken behaftet waren.[/] wurde politisch eine immer weitergehende Deregulierung der Finanzmärkte organisiert, durch die immer wieder neue Anlagefelder entstanden. Mit Swaps, Derivaten, Leerverkäufen etc. konnte letztlich wurde aus schier allem ein Spekulationsobjekt – von der Umweltverschmutzungsrechten über Wetterprophezeiungen bis hin zu den vollkommen asozialen Wetten auf steigende Nahrungsmittelpreise. Das Volumen dieser neuen, von realer Wertschöpfung losgekoppelten, Märkte wuchs von 1990 bis 2005 von quasi Null auf 250 Billionen US-$. Dem steht eine Weltwirtschaftsleistung von lediglich 45 Billionen US-$ gegenüber. Die spekulativen Bereiche der Finanzmärkte sind also zum dominanten Feld des Kapitalismus geworden (Harvey 2011: 21).

Der oben angesprochene, über parlamentarische Prozesse vermittelte, Klassenkompromiss des industriebasierten Kapitalismus, ist damit hinfällig. Der Finanzinvestor braucht für seine Profitstrategien weder einen qualifizierten Arbeiter, noch einen kaufkräftigen Konsumenten. Seite Profite entstehen losgelöst von realer Wertschöpfung. Damit ist dem Faktor Arbeit die Verhandlungsmasse genommen. Die Arbeitnehmer konkurrieren heute um die Reste vom Kuchen der Industrie und bringen die übrigen Industriekapitalisten so in die Position, Löhne und Arbeitsbedingungen immer weiter herabzusenken. Am Tisch der Finanzinvestoren, auf dem der große Kuchen steht, gibt es für sie keinen Platz.

Nicht nur wegen dem Druck auf den Arbeitsmarkt ist der finanzbasierte, neoliberale Kapitalismus ein ausgesprochen instabiles, krisenhaftes System. Dass ein immer größerer Teil der globalen Profite losgekoppelt von realer Wertschöpfung realisiert wird, bedeutet nichts anderes, als dass einem immer größeren Teil des globalen Vermögens keine realen Werte mehr gegenüberstehen, die damit gekauft werden könnten. Es bestehen also Ansprüche, die niemals erfüllt werden können. Wenn das Finanzvermögen 2005 die reale Wirtschaftsleistung um das Fünffache überstieg, bedeutet dies, dass 80% dieses gigantischen Vermögens reine Luftnummern sind. Blasen also.

Dieser Widerspruch wird immer wieder auf immer unterschiedliche Weise teilweise gelöst. Zum Beispiel dadurch, dass die Blasen platzen, also die Ansprüche unerfüllt entwertet werden. Ein Beispiel hierfür ist das Platzen der großen Immobilien- und Subprime-Blase 2007 in den USA, das die folgende Weltwirtschaftskrise und letztlich auch die immer noch nicht überwundene Eurozonenkrise eingeleitet hat. Von heute auf morgen mussten die betroffenen Banken ihre Bilanzen drastisch kürzen. Auf einen Streich waren mehr als 900 Milliarden US-$ fiktiven Vermögens verschwunden.[ref]Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF).[/ref]

Gelöst wird das Problem teilweise aber auch dadurch, dass Dinge, die es bereits gibt, die aber noch nicht kaufbar sind, inwertgesetzt werden. Sprich: durch die Verwandlung von Öffentlichem, allgemein Zugänglichem in Privates, Kaufbares. Solange ein Wald einfach ein Wald ist, hat er keinen in Euro oder Dollar messbaren Wert. Sobald der Staat aber sagt, der Wald gehört mir und ich verkaufe ihn jetzt, bekommt er einen Preis. Er wird zur Ware, die gehandelt werden kann und mit der Ansprüche erfüllt werden können. So kommt es systematisch zur Inwertsetzung von allem Möglichen. Die Privatisierung der Wasserversorgung, der Handel mit Luftverschmutzungsrechten und die Patentierung von Lebewesen sind einige Beispiele für die absurden Folgen dieser Logik. Andere sind die in Aktiengesellschaften rasant steigenden Gewinnanteile bei gleichzeitig stagnierenden Lohn- und Investitionsquoten, oder die ständigen Sozialkürzungen bei gleichzeitiger Propaganda für Privatvorsorge. Stets geht es darum, Werte den globalen Finanzmärkten zugänglich zu machen und so mit ihnen die dort bestehenden Ansprüche erfüllen zu können (Altvater 2006: 53f.).

Der ständige Druck auf Löhne und Arbeitsstandards, der systematischer Abbau öffentlicher, sozialer Sicherungssysteme, immer neue Privatisierungsprojekte, die Kommerzialisierung von allem Möglichen, die Umverteilung des Kommerzialisierten nach oben und die dadurch entstehende immer größere Ungleichheit, sind also integrale Bestandteile des finanzgetriebenen Kapitalismus. Die Politik, mit der diese Entwicklungen durchgesetzt werden ist das, was man heute gemeinhin Neoliberalismus nennt.[ref]Neoliberalismus ist also nicht eine Neuauflage des klassischen Liberalismus. Mit liberalen Werten hat er Nichts zu tun. Zwar ist neoliberale Politik häufig von einer starken Marktorientierung geprägt. Diese ist jedoch keineswegs ideologisch determinierter Selbstzweck und wird nur solange aufrechterhalten, wie sie den besten Weg darstellt, die Umverteilung nach oben weiterzutreiben.[/ref]

Abbau demokratischer Rechte im Neoliberalismus

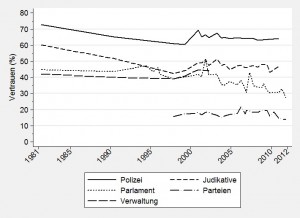

Dass eine solche Politik nicht dauerhaft auf Zustimmung breiter Gesellschaftsteile aufgebaut werden kann, ist klar. Irgendwann wird der Widerspruch zu den Allgemeininteressen so groß, dass auch parlamentarische Vermittlung und gelegentliche Zugeständnisse ihn nicht mehr verdecken können. Das System gerät in eine Legitimationskrise.

An solchen Stellen kam es in der Geschichte stets zu einem Übergang von der Herrschaft durch Konsens zu einer Herrschaft durch Zwang, um mit dem italienischen Schriftsteller, Politiker und Philosophen Antonio Gramsci zu sprechen.[ref]Nachzulesen in verschiedenen Texten der Gefängnishefte, u.a. Band 7.[/ref] Das heißt: Wenn es nicht mehr möglich ist, den Massen die Interessen der Herrschenden als Allgemeininteressen zu verkaufen, werden sie autoritär und zunehmend offen gegen die Allgemeinheit durchgesetzt. Ein solcher Übergang hin zur autoritären Herrschaft beinhaltet unbedingt auch eine Entwertung demokratischer Rechte.

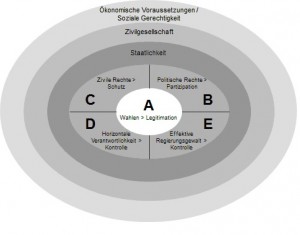

Infolge des Übergangs zum Neoliberalismus und des Endes des alten Klassenkompromisses findet eine solche Entwertung demokratischer Rechte auch seit den 1980er Jahren statt. Dabei geht es weniger um die formelle Abschaffung solcher Rechte. Vielmehr werden die relevanten Institutionen im Globalisierungsprozess und spezifisch auch im Rahmen der EU-Integration aus der Reichweite der Demokratie herausgelöst: Wir wählen eine nationales Parlament und eine nationale Regierung, während zunehmend die relevanten politischen Fragen in Institutionen wie den G8, der WTO oder der Europäischen Zentralbank (EZB) beantwortet werden, die supranational agieren und keiner Bevölkerung gegenüber rechenschaftspflichtig sind.

Parallel internationalisieren sich immer weitere Teile der Ökonomie aus den Nationalstaaten und der Reichweite ihrer Demokratien hinaus. Der vollständig freie Waren- und Kapitalverkehr ist ein zentrales Wesensmerkmal neoliberaler Politik.[ref]Das allerdings auch immer mal wieder vorübergehend außer Kraft gesetzt wird, wenn es in spezifischen Situationen erforderlich ist, um die Interessen der Herrschenden Durchzusetzen. So geschehen, als die EZB im Falle Zyperns (2013) und Griechenlands (2015) die Länder faktisch von den internationalen Kapitalströmen abschnitt, um die jeweilige Regierung zur Unterzeichnung eines neoliberalen Reformprogramms zu zwingen.[/ref] Transnationale Konzerne werden so in die Lage versetzt, ihren gesamten Zyklus global zu verteilen: Hier die Produktion, dort der Absatz und woanders die Gewinnversteuerung. Noch einfacher können sich große Finanzinstitute strategisch über den Planeten verteilen, da sie durch ihre vollständige Unabhängigkeit von Produzenten und Konsumenten besonders weitgehend standortungebunden sind. Politische Prozesse, die nur bis zu den Grenzen des Nationalstaates reichen, sind damit hoffnungslos überfordert. Die größten Akteure sind von der Demokratie nicht mehr erreichbar.

Dieses Problem verschärft sich auch dadurch immer weiter, dass die großen Konzerne und Banken immer größer werden. Jene, die groß sind, haben im globalisierten Kapitalismus derartige strategische Vorteile, dass sie sich immer weitere Marktanteile kleinerer Wettbewerber einverleiben können und letztere nach und nach vom Markt verschwinden. Nach Poulantzas ist der Monopolkapitalismus deswegen das Folgestadium des Konkurrenzkapitalismus (Demirovic 2007: 134).

Praktisch nachvollziehen lässt sich dieses Argument bei einem Spaziergang durch eine durchschnittliche, deutsche Fußgängerzone. Vor zehn, zwanzig Jahren haben dort noch kleine Einzelhändler und Restaurants das Bild geprägt. Deren Geschäft ist längst in großen, internationalen Ketten wie H&M oder McDonalds aufgegangen.

Weniger sichtbar, aber nicht weniger intensiv, findet dieser Monopolisierungsprozess im Finanzsektor statt. Welches Destabilisierungs- und Erpressungspotenzial damit einhergeht zeigte sich, als die EU-Mitgliedsstaaten während der großen Krise 1,7 Billionen Euro in die Hand genommen haben, um Pleitebanken zu retten.[ref]Die Zahl beruht auf eher konservativen Berechnungen der EU.[/ref] Diese Rettungsaktionen haben die öffentlichen Schulen massiv in die Höhe getrieben und so zur gegenwärtigen Schuldenkrise beigetragen. Die Bürger zahlen die Rechnung seit Jahren mit brutalem Sozialabbau, Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, der Privatisierung öffentlichen Eigentums und riesigen Investitionslücken.

Die gigantischen Bankenrettungsaktionen und der daraus abgeleitete Sozialabbau sind zweifelsohne nicht das Resultat demokratischer Willensbekundungen. Sie sind Folge einer parasitären Erpressung durch zu mächtig gewordene, aus den Nationalstaaten entbettete, Finanzakteure. Welche Macht diese Akteure nach wie vor haben, lässt sich auch daran ablesen, dass in der EU nicht etwa mit einer Zerlegung der Großbanken in kleine Einheiten, von denen keine Gefahr mehr ausgeht (Trennbankensystem), oder der Vergesellschaftung des Finanzsektors reagiert wurde. Stattdessen wurde eine Bankenunion etabliert, die Deregulierung und steuerfinanzierte Bankenrettungen vertraglich abgesichert auf Dauermodus schaltet. Lediglich für acht Prozent der Bilanzsumme sollen Gläubiger und Eigentümer von Pleitebanken künftig zu deren Abwicklung bzw. Sanierung beitragen. Den Rest übernimmt die Allgemeinheit (Corporate Europe Observatory 2014).[ref]http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/01/union-big-banks.[/ref]

Die EU als Überbau zur Aushöhlung demokratischer Rechte

Die bereits gegangenen und noch geplanten Schritte der EU-Integration sind Teil dieses Prozesses der Entbettung des Ökonomischen aus der im Nationalstaat verharrenden Demokratie. Wie früher der Nationalstaat über die kommunalen Strukturen gestülpt wurde, um die dort verankerten Solidaritätsstrukturen zu zerstören, so wird seit den 1980er Jahren die EU-Integration über die Nationalstaaten gestülpt um die Ökonomie und die Entwicklung des politischen Rahmens aus der Reichweite der national verankerten Demokratien zu entbetten.

Im vorangegangenen europäischen Integrationsprozess von den 1950er bis in die 1970er Jahre gab es die Möglichkeit, die Europäische Integration so zu gestalten, dass sie zu einem echten Zusammenwachsen der Völker Europas führt und die demokratischen und sozialen Rechte aus den Nationalstaaten auf die europäische Ebene überträgt. Die ursprünglich beteiligten Länder[ref]Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten.[/ref] hatten relativ ähnliche soziale Sicherungssysteme und befanden sich lange in einer Phase der sozialstaatlichen Expansion, des steigenden Wohlstands der Massen und des Ausbaus demokratischer Rechte. Daraus ergaben sich Potenziale, vor allem soziale und demokratische Rechte zu europäisieren. Tatsächlich blieb es aber im Wesentlichen bei einer ökonomischen Integration, gespickt mit ein paar unverbindlichen Statements zu gemeinsamen sozialen Zielen. Zu erörtern, warum das so war, würde an dieser Stelle zu weit weg von unserer Fragestellung führen.[ref]Interessante Ansätze dazu finden sich u.a. in Andreas Wehr´s „Die Europäische Union“, siehe Literaturverzeichnis.[/ref] Tatsache ist: Die Möglichkeiten einer sozialen und demokratischen Integration blieben weitgehend ungenutzt (McCann 2010: 131ff.).

Spätestens die in den 1980er Jahren begonnene Form der Europäischen Integration, die EU-Integration, ist ein durch und durch neoliberales Projekt, das nicht mehr offen für eine andere Politik ist. Sie steht ganz im Zeichen des Übergangs zum finanzgetriebenen, neoliberalen Kapitalismus.

Mit dem gemeinsamen Binnenmarkt, dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, sowie den EZB-Statuten und später dem Euro wurden die EU-Mitgliedsstaaten dauerhaft in ein wirtschafts-, fiskal- und geldpolitisches Korsett gesteckt, das gar nichts anderes zulässt, als neoliberale Politik: Nachdem im Gemeinsamen Markt Zölle, Quoten etc. weggefallen sind sowie die Kapitalverkehrsfreiheit festgeschrieben wurde und durch den Euro auch die gelpolitische Souveränität aufgegeben wurde, ist der Druck auf die sozialen Standards immer weiter gestiegen.

Da nun weder Einfuhrbegrenzungen, noch Wechselkursanpassungen möglich waren, brach ein massiver Standortwettbewerb los, der vor allem über Löhne und Steuern ausgetragen wird. Beides führt, wenn sinkend, zu einer Verschlechterung der sozialen Lage. Bei den Steuern, weil Steuereinnahmen die Basis sind, aus denen soziale Sicherungssysteme finanziert werden. Bei den Löhnen, weil es im Kapitalismus monetäre Anreize zum Arbeiten braucht und es hierzu eben einen spürbaren Abstand zwischen Arbeitseinkommen und Arbeitslosenunterstützung geben muss. Meist sind es die unangenehmen Jobs, die auch noch schlecht bezahlt werden. Wäre die Arbeitslosenunterstützung nicht noch geringer, würde sich kaum jemand finden, der diese Jobs zu den gegenwärtigen Konditionen macht. Es ist die Existenzangst, die Menschen dazu bringt, für Niedriglöhne unangenehme Arbeiten zu erledigen.

Demokratische Rechte werden in diesem Prozess also schlicht dadurch attackiert, dass mit der EU als neoliberalem Überbau neoliberale Politik nicht mehr abwählbar ist. Die EU-Regeln binden die Nationalstaaten und setzen die dortigen Sozial-, Lohn- und Steuersysteme unter Druck.

Die EU-Verträge setzen den Nationalstaaten die Grenzen ihrer souveränen Handlungsfähigkeit. Diese Verträge selbst können indes kaum demokratisch hinterfragt werden, weil es auf EU-Ebene kaum demokratische Rechte gibt. Zwar gibt es ein EU-Parlament. Dieses ist jedoch nicht mit den nationalen Parlamenten in den EU-Mitgliedsstaaten zu vergleichen. Das EU-Parlament hat weder ein Initiativrecht in der Gesetzgebung, noch ein Budget, über das es souverän entscheiden kann. Auch die Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Kommission sind deutlich schwächer als jene der nationalen Parlamente gegenüber den Regierungen. Solange das so ist, bedeutet jede Kompetenzübertragung aus den Mitgliedsstaaten an die EU Demokratieabbau (Wehr 2012: 119f.).

Mit Beginn der Euroraum-Krise wurde diese Variante des Demokratieabbaus enorm beschleunigt. Im Windschatten der Krise kam es zu massiven Kompetenzübertragungen an die EU: Mit Maßnahmen wie dem Europäischen Semester, dem Europlus-Pakt, dem Six-Pack, dem Two-Pack, dem Fiskalpakt und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wurden stets zulasten der nationalen Demokratien EU-Institutionen gestärkt, die der Öffentlichkeit gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind, oder neue derartige Institutionen geschaffen. So ist eine Art technokratische Wirtschaftsregierung entstanden, die viel Macht hat und per Definition eine radikale Kürzungs- und Liberalisierungspolitik vorantreibt. Während das EU-Parlament kaum eine Rolle spielt, sind ESM, EZB und Kommission zu herausragenden Akteuren geworden.

Unbeschadet dessen befinden wir uns weiterhin in einem System das augenscheinlich demokratisch daherkommt. Nach wie vor konkurrieren Parteien mit Programmen um die Gunst der Wähler, organisieren Gewerkschaften Streiks und engagieren sich Bürger in sozialen Bewegungen. Wie schnell aber der Übergang zu Zwangsmechanismen, zu Autorität, stattfindet, wenn derartige demokratische Aktivität die neoliberale Grundlogik infrage stellt, lässt sich anhand diverser Ereignisse der vergangenen Jahre erkennen. Zwei Beispiele:

Erstens: Seit 2011 hat der Protest gegen die EU-Krisenpolitik und die korrupte Zentralregierung in Spanien enorme Ausmaße angenommen. Eine neue Demokratiebewegung (Bewegung des 15. Mai, 15M) ist entstanden, breite Teile der Bevölkerung wurden politisiert. 2013 brachte die konservative Regierung das Ley de Seguridad Ciudadana – das Gesetz zur Bürgersicherheit – auf den Weg. Wer gewaltfreien Widerstand leistet, muss nun mit Geldstrafen von bis zu 30.000 Euro rechnen. Wer eine Demonstration anmeldet, riskiert im Falle von Ausschreitungen eine persönliche Geldstrafe von bis zu 600.000 Euro. Prozesse werden deutlich beschleunigt, Inhaftierungen erleichtert. Damit wird die Demokratiebewegung de facto auf eine Stufe mit terroristischen Organisationen gestellt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit werden so unterwandert (Oberndorfer/ Caceres 2013).

Zweitens: Nach der Wahl am 25. Januar 2015 in Griechenland hat sich erstmals eine Regierung offen gegen die von der Troika[ref]Die Troika besteht aus EU-Kommission, EZB und Internationalem Währungsfonds. Sie ist zuständig für die Aushandlung von Reformprogrammen, zu denen sich jene Länder verpflichten müssen, die Kredite beim Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) beantragen. Sie ist zudem zuständig für die Überwachung der Umsetzung.[/ref] verordnete Kürzungspolitik gestellt. Dabei konnte sie sich auf große Zustimmung der Bevölkerung berufen, wie sowohl die Wahlergebnisse vom Januar, als auch das spätere Referendum zeigen.[ref]Am 5. Juli haben 61,3% mit Nein zu einem neuen Kürzungsprogramm gestimmt. Die Regierung hatte das Referendum initiiert und für die Ablehnung des Programms geworben.[/ref] Der finanzielle Terror der EZB, die den Geldhahn zugedreht und die griechische Volkswirtschaft ins Koma geschickt hatte, sowie die Druck- und Drohpolitik der Eurogruppe – allen voran des deutschen Finanzministers – haben die griechische Regierung in die Knie gezwungen. Die Regierung Tsipras hat eine Woche nach dem Referendum sämtliche Wahlversprechen brechen und ein noch härteres Programm unterzeichnen müssen, als die Vorgängerregierungen.

Demokratische Entscheidungen werden bereits heute in der EU nur noch solange toleriert, wie sie die Interessen der Herrschenden nicht ernsthaft berühren.

Ausbau der Euro-Governance und globaler Über-Überbau

Die hier beschriebene anti-demokratische Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Die Pläne für die nächsten Schritte liegen auf dem Tisch: Vor allem auf der Euro-Ebene soll ein starkes institutionelles Gefüge installiert werden, in dem Politik nach neoliberalem Muster möglichst automatisiert stattfindet (1). Zudem soll durch interkontinentale Wirtschaftsverträge eine Art Über-Überbau geschaffen werden, der die Politik in der EU und den Mitgliedsstaaten selbst dann auf Kurs hält, wenn es in Zukunft irgendwann gelingen sollte, starke demokratische Rechte auf EU-Ebene durchzusetzen, oder entscheidende Kompetenzen zurück in die Nationalstaaten oder die Kommunen zu verlagern (2).

Für den ersten Teil – das starke institutionelle Gefüge auf Euro-Ebene – ist der so genannte 5-Präsidenten-Bericht zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion[ref]Completing Europe´s Economic and Monetary Union, online: http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf.[/ref] maßgeblich. In diesem Papier haben die fünf Präsidenten der EU[ref]Jene von EU-Kommission, Europäischem Rat, Eurogruppe, EZB und EU-Parlament (gegenwärtig Juncker, Tusk, Dijsselbloem, Draghi und Schulz).[/ref] einen Vorschlag unterbreitet, wie die Eurozone bis 2025 weiterentwickelt werden sollte.

Wird dieser Plan umgesetzt, gibt es in zehn Jahren u.a. eine Art Troika-Regime für die gesamte Eurozone, das für die Umsetzung immer neuer Kürzungspakete sorgt, eine vertragliche Festlegung auf marktradikale Strukturreformen, ein Eurozonen-Finanzministerium, das an keine Wahlen gebunden ist, unabhängige Kontrollstellen, die dafür sorgen, dass die Löhne nicht zu stark steigen, einen integrierten, deregulierten Eurozonen-Finanzmarkt und Vieles mehr. Parlamente würden Anspruch haben, über die Geschehnisse informiert zu sein. Ihre Mitgestaltungsrechte wären jedoch arg begrenzt. Statt ihrer würde die informelle Eurogruppe noch mehr Gewicht bekommen, indem sie zusätzliche finanzielle Mittel und einen hauptamtlichen Präsidenten erhält. All das formulieren die Präsidenten deutlich (Stierle 2015).

Der zweite Teil – der Über-Überbau – wird derzeit durch die Anbahnung von Wirtschaftsverträgen wie TTIP und CETA vorbereitet. Diese Abkommen legen die Vertragsparteien auf einer erneut übergeordneten Ebene auf einen neoliberalen Kurs fest. Nachdem also einst der Nationalstaat über die Kommunen und die EU über die Nationalstaaten gestülpt wurden, wird bereits ein globales Gefüge angebahnt, das über die EU gestülpt werden soll. Dieses Gefüge würde demokratische Gestaltungsspielräume dauerhaft massiv beschneiden. Und zwar auf eine Weise, in der das die EU nicht kann. Drei Beispiele:

Erstens, der Investorenschutz: Durch TTIP und CETA werden besondere Tatbestände geschaffen, die vor besonderen Gerichten verhandelt werden und die nur von ausländischen Investoren genutzt werden können. Diese bekommen so eine scharfe Waffe in die Hand um unliebsame Gesetze zu verhindern und werden systematisch gegenüber Staaten, Kommunen und inländischen Wettbewerbern bevorteilt.

Zweitens, die Regulatorische Kooperation: Die von der EU-Verhandlungsgruppe formulierten Vorschläge laufen darauf hinaus, das bewährte Vorsorgeprinzip auszuhöhlen und Regulierungsprozesse nach US-Vorbild zu bürokratisieren. Dort darf nur reguliert werden, wenn die Notwendigkeit einwandfrei bewiesen ist. Zudem braucht es Studien zu den Folgen der Regulierung, Anhörungen, Kosten-Nutzen-Analysen, Alternativszenarien usw. Das Ergebnis ist, dass Regulierung faktisch nicht mehr stattfindet.

Drittens, die Stillstands- und Sperrklinkenklauseln: Mit der Stillstandsklausel verpflichten sich die Vertragsparteien, ihre zum Vertragsabschluss bestehenden Liberalisierungsniveaus nicht weiter anzuheben. Die Sperrklinkenklausel besagt, dass auch künftige Liberalisierungsmaßnahmen nicht wieder rückgängig gemacht werden dürfen. So wird eine politische Einbahnstraße hin zu immer weiterer Marktradikalität geschaffen (Ulrich 2015).[ref]http://www.tagesspiegel.de/meinung/debatte/welthandel-ttip-ttip-gefaehrdet-den-spielraum-der-demokratie/12402352.html.[/ref]

Die Liste derartiger Beispiele ließe sich fortsetzen. Wenn diese Verträge kommen, wäre eine anti-neoliberale Politik in der EU selbst dann kaum mehr möglich, wenn die hiesigen Kräfteverhältnisse sich so verschieben würden, dass sie es hergäben.

Krise der Demokratie oder Übergang zur Post-Demokratie?

Alles zusammengenommen lässt sich festhalten, dass demokratische Rechte nicht gerade Konjunktur haben. Die Rede von einer Krise der Demokratie beschreibt die Lage dennoch nur bedingt zutreffen. Der Begriff der Krise, wie er heute verwendet wird, impliziert etwas Vorrübergehendes. Eine Krise bricht irgendwann aus, dann muss man durch, irgendwann geht sie vorbei und alles ist wie vorher.[ref]Laut Duden beschreibt Krise zwar auch eine Umbruchsituation, in der eine neue Realität entsteht. Im heutigen Sprachverständnis spielt diese Auslegung des Begriffs jedoch kaum eine Rolle.[/ref] Zudem impliziert der Begriff etwas Unbeabsichtigtes, das keiner will, das aber trotzdem wie ein Unfall eintritt.

Die Aushöhlung der Demokratie seit den 1980er Jahren ist erstens auf Dauer angelegt und zweitens bewusst herbeigeführt. Passender lässt sich die Lage daher mit Colin Crouch als Postdemokratie beschreiben, also als einen Zustand, in dem demokratische Institutionen formell noch existieren, aber die politische Kommunikation zunehmend verfällt und demokratische Prozesse entwertet werden (Crouch 2015: 7ff.).

Auch Poulantzas´ Begriff des autoritären Etatismus ist hilfreich, um die hier thematisierten Entwicklungen einzuordnen. Damit wird eine Entwicklung beschrieben, die eine Machtverschiebung von der Legislative zur Exekutive, eine Verschmelzung der drei Gewalten, ein Funktionsverlust politischer Parteien und eine Verlagerung der der Politik aus der demokratischen Sphäre in parallel operierende Machtnetze umfasst (u.a. Poulantzas 2002).

So oder so, es geht im Kern darum, die Interessen der wirtschaftlichen und finanziellen Eliten jenen der Allgemeinheit überzuordnen, eine immer weitere Umverteilung von unten nach oben zu organisieren und dies durch immer weitere Beschränkungen demokratischer Rechte und den Ausbau autoritärer Governance-Strukturen politisch abzusichern.

All dies heißt nicht, dass etwas passiert, das sich nicht beeinflussen lässt. Im Gegenteil, Demokratie war immer umkämpft. Die konkrete Ausgestaltung demokratischer Rechte ist immer das Produkt konkreter Handlungen von Menschen. In der heutigen Zeit ist es von herausragender Bedeutung, die Demokratie aktiv zu verteidigen.

Quellen

Altvater, E. (2006): Das Ende des Kapitalismus wie wir ihn kennen, Münster.

Corperate Europe Observatory (2014): A union for big banks, Brüssel.

Crouch, C. (2015): Postdemokratie, Frankfurt.

Demirovic, A. (2007): Aktualität und Probleme materialistischer Staatstheorie, Münster.

Eichengreen, B. (2008): The European Economy since 1945, Princeton.

Harvey, D. (2011): The Enigma of Capital, London.

Kropotkin, P. (2011): Gegenseitige Hilfe im Tier- und Menschenreich, Frankfurt.

Marshall, T. H. (1950): Citizenship and Social Class, Cambridge.

McCann, D. (2010): Political Economy of the European Union, Cambridge.

Oberndorfer, L. & Caceres, I. (2013): Verlangt das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit die Einschränkung politischer Freiheiten, in: juridikum 4/2013, Wien.

Poulantzas, N. (2002): Staatstheorie: Politischer Überbau, Ideologie, Autoritärer Etatismus, Hamburg.

Stierle, S. (2015): An authoritarian, neoliberal Union by 2025, in: Les Possibles, No. 8, Paris.

Ulrich, A. (2015): TTIP gefährdet den Spielraum der Demokratie, in: Tagesspiegel, online vom 2.10.2015.

Wehr, A. (2012): Die Europäische Union, Köln.